张玮玮携河乐队跨年广州首演,多组合呈现不同时期歌曲

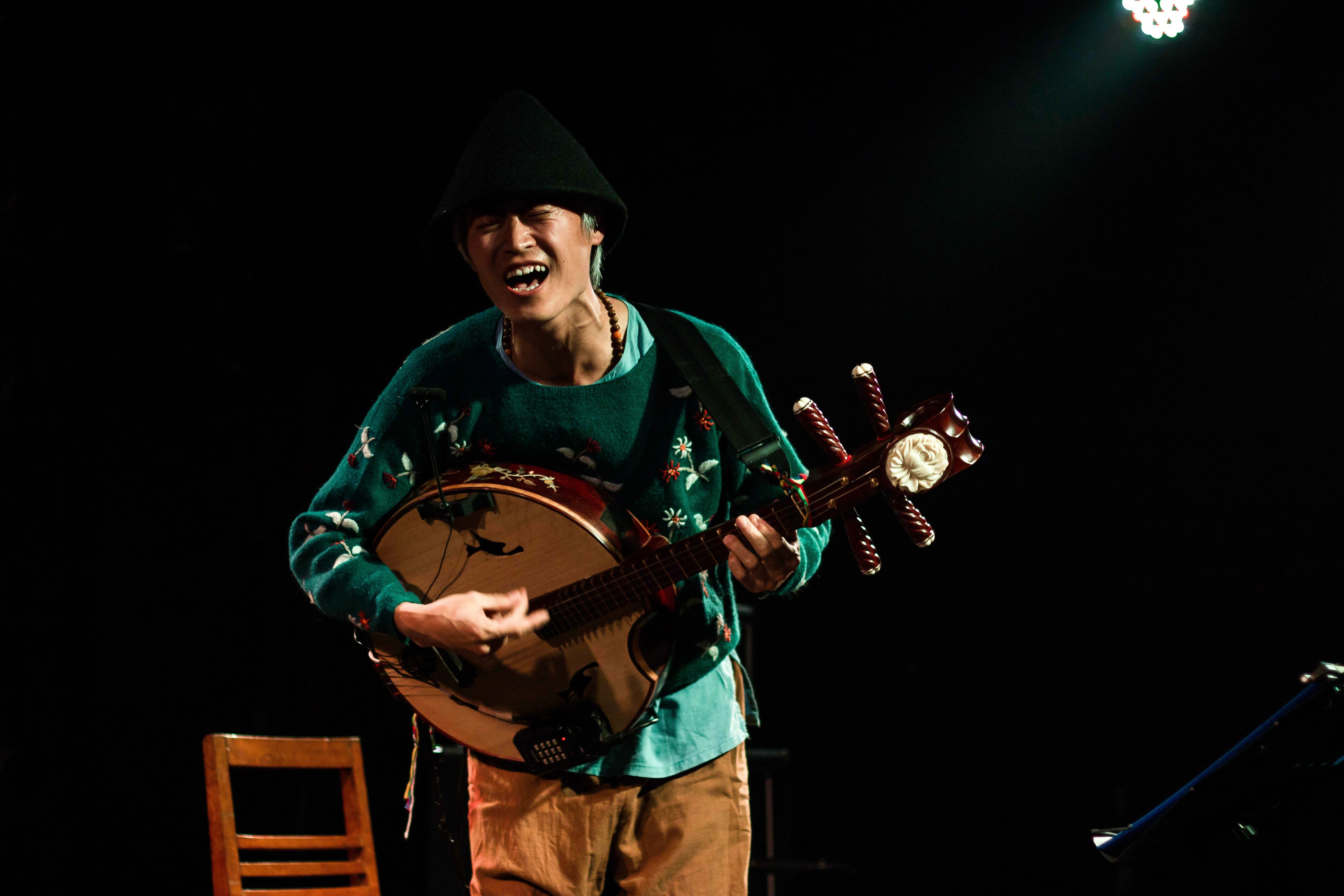

大河乐队是一支在重要时刻值得一听的乐队。Sound Republic Livehouse的经理拉加都把邀请张薇薇和大河乐队来广州跨年演出看成是2021年最大的举措。这次跨年也是大河乐队组建后在广州的首场演出。这次跨年演唱会分为张薇薇和郭龙、小何、张薇薇和郭龙、安娜、小何、张薇薇、郭龙和大乐队三个部分,呈现不同时期的歌曲,从《银色大酒店》到《飞得高的鸟不会落在慢牛背上》,再到大河乐队的《流浪歌》,三个部分都有张薇薇的身影。

撰文:老丁

实习生 苏悦

#1

选择

2020年10月,张薇薇与上海交响乐团在上海交响乐团音乐厅演出《风筝与鸟》。拉家渡十分渴望前往,但未能如愿。他遗憾地与张薇薇商量将演出移师广州。走访数地,均有所欠缺。他想,还是自己做吧,于是Sound Republic Livehouse诞生。拉家渡说,“喜欢就去听,爱就拿来眼见。”但张薇薇在做选择时,有自己的决断,“买下来,留下。”

竹钓:这场演唱会的名字“永不说再见”是怎么来的呢?

张薇薇:不是我定的,是小河定的。拉家渡一开始写了一个名字,但是太严肃了,他们就说要找个新名字。我问了小河和他的朋友,最后小河说就用这个名字。这个名字也是我一首新歌的名字,现在还没录出来。

演出的名字《永不说再见》是由小荷决定的。

卓雕:已经写好了,但是还没有录下来。这首歌的创作动机是什么?

张薇薇:写过,但是还没有正式录制过,也没有表演过太多次。是在旅行中写的。有一次,我从昆明坐车到大理,因为前几年住在云南,经常从昆明转车。大理的交通不太好,很多地方没有直达的航班。

所以从昆明到大理的路就成了我们经常走的路,一个月两三次。这首歌就是在这条路上写的。那天演出结束后,我觉得很累,感觉我们生活在大理,和很多以前住在北京的朋友越来越远了,平日里很难聚在一起。而且主要跟年龄有关,40岁以后,朋友们不再经常聚在一起玩,演出也没有以前那么热闹了。

反正那天我突然觉得很难过,好像要跟很多东西告别,比如我的青春,我的老朋友等等。这首歌是我在路上得到了动力,回来之后就写完了,就是《Never Say Goodbye》。

语气:并不是具体的人或者具体的事,而只是一种感觉?

张薇薇:是的,人到中年,要告别很多东西。但告别的时候,感觉好像告别了很多东西,但其实最重要的东西,并不会因为距离而改变。告别的可能只是日常生活中的一些泡沫,但重要的东西却越来越清晰,永远不会说再见。真正属于你的东西,永远不会离开。

卓刁:那些比较重要的事情,那些你不会说再见的事情,它们有特定的方向吗?

张薇薇:追求,然后就是你的选择。你很早就选择了自己想成为的人,想走的路。在路上,你对生活、事业、朋友、亲人、爱情做出选择。虽然有时人会被生活迷惑,但当你回头看,其实和当初选择的东西是一样的。青春就像一场大梦,突然就过去了,十几年二十年之后醒来,有时候会觉得什么都没有发生,特别空虚。你觉得自己漫无目的地奔波,但再看,当初选择的东西还在。

张薇薇年轻时

焦点:有时候做出一个选择就相当于放弃另一个选择,当你现在做出选择时,你的顾忌是多了一些还是少了一些?

张薇薇:我现在顾虑少了。其实每个人都可以有一万个选择,你完全有可能过一万个完全不同的日子。就像你明天早上起床,马上买一张去西藏或者新疆的机票,你去的每一个地方,都是完全不同的一天。但是人不可能有一万个选择,更不可能有一万个选择。人不可能同时有两个选择,你只能有一个选择,然后痛苦就从两个选择和矛盾开始了。所以我的《永不说再见》这首歌里设定的是我坐在车里,心里有两个恶魔,一个想拥抱我,一个想推开我。就是那种人无法选择,却又不得不面对的境况。

其实,无论年龄多大,人们总是会面临这些问题。我同意赌桌上的那句话“买了就忘”。尽量尽快做出选择,做了就放下。不要再纠结了。因为每一个选择都一样,都有自己的发展潜力。如果一直比较,会很难受。所以我现在就是“买了就忘”。就这样,这样就不会让自己吃亏了。

曲调:广州跨年演唱会,这首歌出现在哪个部分?

张薇薇:大乐队部分。我跟拉家渡商量过,演出应该分成三个部分,因为跨年夜一个乐队表演三个小时,对观众的听觉来说,太“累”了。另外我们这个团体很习惯这种多形式的演出,就像一个变形金刚。虽然就那么多人,但是组合却很多。我觉得这对观众来说也是一件非常好的事情,因为有期待,有新鲜感。以前我们这个民谣组合经常有这样的演出,相反,现在的年轻乐队好像不怎么表演了。

溪

卓雕:广州跨年晚会第一部是你和郭龙的《银色酒店》,第二部是你俩和小何的《飞得高的鸟儿不落在跑得慢的牛背上》,第二部跟深圳b10的《72小时回归》一样吗?

张薇薇:不一样,因为5月份我们在深圳表演过,如果再照搬一遍会很无趣,所以我们改了两首歌,稍微调整了一下,这样可以冒一些风险,也更有趣。这次在广州,我们要表演美好药房的《崂山道士》,小河《傻傻的情歌》的《90年代》,这两首歌我们很久没表演了,因为很喜欢这两首歌,所以会表演。

曲调:你还会唱《枫叶红》吗?这算是悼念赵老大吗(注:今年去世的民谣歌手赵怡然唱过这首歌,深受歌迷喜爱)?

张薇薇:可以唱,但不算。去年我们一直唱《枫叶红》,现在再唱心里的感觉还是不一样。我们会越来越少在台上表达我们的纪念,我不想在台上把人弄哭,让这些事情成为私事吧。

曲调:大乐队的曲目和《流浪歌》有联系吗?

张薇薇:基本上都是《流浪歌》里的歌曲的官方版本,因为《流浪歌》是一部话剧,里面用到的音乐都是片段,因为要和剧情结合起来。不过我们这次去广州,放的是完整版。

#2

戏剧

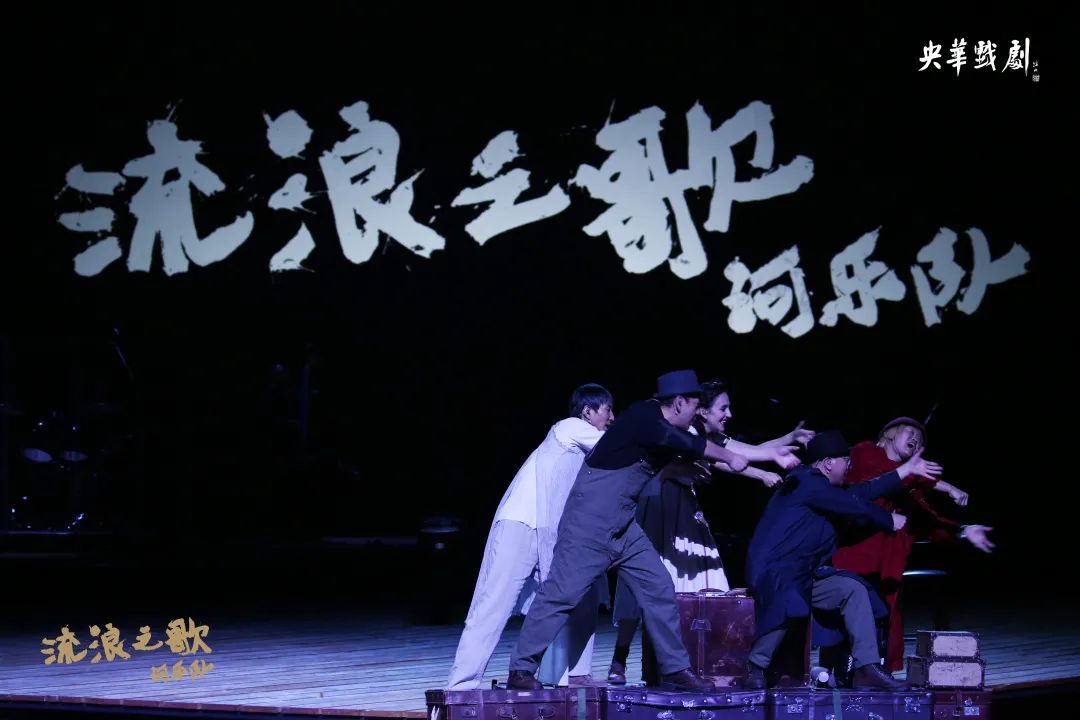

《流浪歌》讲述的是流浪女孩“安”(安娜饰)遇见“风之岛”(万晓莉饰)、“雨之岛”(张薇薇、郭龙饰)、“沙之岛”(小何饰),最终抵达希望彼岸的故事。张薇薇并非第一次参演话剧,此前他为孟京辉做过不少配乐,但这次以演员身份参演,还是收获了新的惊喜。音乐剧《流浪歌·何乐队》原声带实体专辑已于近日发售,广州跨年演唱会当晚将有签售会。

竹雕:河乐团全体成员参与演出的话剧《流浪歌》,最初的构思是从哪里来的呢?

张薇薇:主要是安娜(刘野的妻子)发起的,因为她在剧团做制片人,之前把一些以色列、欧洲的剧目介绍到中国,她也参演过,比如《犹太城》。因为我们一直都是一起唱歌,但是没有正式的演出。我们本来想做一两次巡演,但是觉得不是特别合适,所以我们觉得我们最好演点不一样的东西,不要像一个标准的乐队那样巡演,这样挺没意思的,因为我们已经表演了二十多年,我们真的想换个方式。

有一次安娜跟剧团说起这件事情,剧团的人也认识我们,很感兴趣,于是就有了《流浪歌》。然后安娜就去找闫楠,闫楠是一个非常优秀的戏剧演员,他既是这个戏的编剧,又是导演,其实挺麻烦的。因为我们不是专业演员,但是我们在剧场上演戏,就得是话剧,所以闫楠就承担了一个很麻烦的任务,把几个非专业演员变成戏剧演员,同时还要把我们的歌融入到话剧中,让话剧去适应这些歌,让这些歌去适应话剧,这是一个很麻烦的事情。

安娜

调整:看上去是个好玩的东西,但是实际操作起来一定很复杂吧?

张薇薇:很复杂。本来排练音乐就是给我们编曲,你想怎么编就怎么编,你想复杂一点就复杂一点,但那种复杂度基本在可控范围内。但《流浪歌》横跨了整个戏剧舞台,完全不受我们控制。

过去我们在 Livehouse 演出时非常放松。我们即兴地与观众交谈,想到什么就说什么。但在舞台上,每一秒都是固定的,必须与其他人、灯光和声音协调。戏剧是一门综合艺术。它不像点对点的 Livehouse,你只需呼吸并与观众“打招呼”。戏剧有其他方法和规范,所以我们很难排练。

折雕:你以前参加过很多戏吧?

张薇薇:我跟孟京辉演了三四场戏,演了将近五六百场,但都是伴奏,没有台词。之前虽然坐在台上,但是没有参与表演,只要不乱动,不惹事,还是处于做音乐的状态。但《流浪歌》我演起来了。

刁哲:从音乐人变成演员,演了那么多场戏,自己受到了什么样的刺激?

张薇薇:去年和今年我们演了40场。去年我很紧张,因为我觉得我演得不好。有很多处理方式我们不习惯,因为戏剧是导演的艺术表达,这和我们平时在舞台上的呈现不一样。去年我对这种差异有点不适应。服装和舞台设计不符合我们通常的审美标准。音乐没有问题。表演部分很新鲜,很刺激,让人困惑。

曲调:混乱在哪里?

张薇薇:就是审美表达上的不同,去年还不知道是怎么回事,今年好多了,我“决定放手了”,觉得其实我们的表现还不错。一些专业演员也给了我们一些鼓励,说我们的台词和声音在他们的标准里还是不错的,不算太差。

《流浪歌》剧照

重点是:在之前的表演中你可以即兴发挥,但在舞台剧中你不能即兴发挥太多。如果你即兴发挥,事情就会变得混乱。

张薇薇:是的,舞台和观众之间有“第四面墙”,你不能穿过它。如果你穿过它,那就错了。但在Livehouse里没有这样的墙。观众和舞台上的乐队是连在一起的。这也是我小时候很喜欢摇滚乐的原因。大家一起呼吸,汗水和情绪完全融为一体。

但剧场里的墙是一个非常深奥的东西。戏剧的发展有非常强的积累,非常强的概念和理论,需要文学、舞美、灯光、音乐等等很多东西结合起来形成化学反应。演出的时候,你不可能完全呆在这面墙边,但你也不能穿过它。它的互动方式几乎就像是一种心灵上的联系,所以相当麻烦。

焦点:这些前所未有的事情将如何改善您的创作?

张薇薇:我其实很喜欢戏剧,从2008年开始就为孟京辉的戏剧创作音乐,演出过五百多场。去年《流浪歌》排练了一个月,巡演了将近两三个月。今年又为孟京辉创作了《伤心咖啡馆之歌》的音乐。这两年,我花了将近十个月的时间在做戏剧相关的工作。其实我已经把工作的重心和审美取向都放在戏剧上了。

我连续第六年参加乌镇戏剧节,最短的一次是一周,每天演出三场戏。前两年我参加了阿维尼翁戏剧节,再之前参加了柏林戏剧节。因为和孟京辉的关系,我和刘畅、黄祥丽、陈明浩等演员关系很好,经常听他们讲戏剧,基本打入了他们的圈子。

竹雕:参与了创作和演出,我已经算是半个戏剧人了。

张薇薇:我受戏剧的影响很久了,我以后的专辑肯定会有很多戏剧元素在里面,当然不会是大家想象中的那种常规的戏剧专辑。我觉得《第四面墙》对我影响很大。音乐不应该那么直白,应该更立体,更全面。我们不需要一张专辑有十首歌,每首歌4分半钟,有A段、B段、前奏、间奏、尾声。专辑可以完全概念化,加入更多的文学元素和叙事。

卓刁:你的文笔很好,请问以后会不会更多参与话剧创作、写剧本,或者拍一部真正属于你自己的戏?

张薇薇:应该不会。我觉得“各行各业都有自己的专长”,不要要求太多。我年轻的时候也雄心勃勃,想做这做那,但现在我觉得,与其想那么多,不如好好练好一件乐器。选择越多,准度就越差。我的朋友圈里有一些音乐人,我认识他们很多年了,他们每天早上都会练琴,有时候看到他们,心里就很敬佩。他们一辈子只选择一件事,一直做下去,我觉得这样很好。

同样,你又怎么会写歌、弹钢琴、写剧本、做导演呢?有些人是天才,但我现在肯定不是天才。我不想给自己设定那么多选择。我很喜欢戏剧,只要能把戏剧配乐做得好一点,就很棒了。剧本给真正写剧本的人,导演给专门导演的人,演员给专门演戏的人。每个人都在自己的专业上很优秀,在一起就组成了很好的团队。一个人如果野心太大,可能要么变傻,要么变成野心勃勃的人,这样就毫无意义了。

#3

逆流

42岁生日这天,张薇薇宣布“退休”,“暂停一切演出和相关工作”。他还不时更新公众号,从老家白银搬到兰州,再到北京,再到搬到大理,再到离开大理。他说人生不能安逸,必须动荡,不能随波逐流,必须逆流而上。在极度现实的生活中,更容易看清自己。现阶段,说话必须开门见山,不能跑题。

卓:你曾在《公园里日话》里说过,看到南京的音乐人朋友努力演出,就把自己家的沙发扔了。你还说生活不能太安逸,做事要赶快。不知道我的理解对吗?

张薇薇:对,是这样的。因为当时住在云南和大理,很舒服。看到南京的朋友那么辛苦,我感到很惭愧,回去就把沙发扔了。现在我已经搬出去了,不再住在云南了。房子刚装修好,装修了三年,我在那里住了一年。现在我“返城”,搬到了上海。北京现在变成了另外一个城市,不再是以前那个生机勃勃的城市了,太严重了。

卓刁:你什么时候决定搬去上海的?

张薇薇:去年就做了决定,疫情好转之后,我觉得生活还是需要把自己放到现实中去验证自己。因为如果待在风轻云淡的地方,每天都是好的,但有时候那好事也是假的。我觉得人只有在很现实的生活中才能看清自己是什么样的。

去年年底,我接下了孟京辉《伤心咖啡馆之歌》的作曲工作,觉得上海太动荡,就留在大理完成了作曲,之后又去北京排练了一个多月,演出结束后,今年7月就回到了上海。

到上海的第一天,早上早高峰的时候,我早早起来坐地铁,不是去上班,只是坐地铁到一个地方再坐回来。看到那么多年轻人起这么早挤地铁,都那么困,心里也有些不舍,但是他们还是匆匆忙忙去上班,我很感动。我觉得人真的不能贪图安逸,不能自欺欺人,人生还是需要一些奋斗的,还是要逆流而上,不能随波逐流。

卓刁:这是我第一次知道您搬到上海,不过我觉得您选择上海是有道理的,因为上海的戏剧产业非常发达。

张薇薇:上海有那么多好东西,不好的一点就是太金钱至上,不得不承认物质确实有特别好的一面。

溪

卓:你在北京的一些老战友,比如吴吞、周云鹏等,现在还住在大理,而你却搬到了上海,这是一个相当大的变化。

张薇薇:我在大理的居住,就像是北京霍营、树村的中年版。从我家到周云鹏家只需要5分钟,从我的阳台就能看到郭龙的阳台,可以去张群的家,包括当年在北京玩摇滚的很多人,5分钟之内就能把大家聚到一起,随时可以吃饭。因为一切都很近,几乎是半隐居状态。住在那里肯定很完美,但现在不行了,我还要逆流而上。

卓刁:经过一段时间的安逸生活后,你选择重新投入到激烈的战斗中,你觉得是什么在推动着你?

张薇薇:其实我过得不是特别舒服。比如Tongue和Wild Kids这两年都在巡演,很敬业。之前一直都在演出,到2018年年底的时候,我真的受不了了,每天准备出门都受不了。每年春节过后,我的生活就被安排上了日程表。哪个乐队哪个月演出,哪个月做什么,我根本就抽不出来。我的整个生活都被这个牵着走。我觉得很烦,觉得自己完全被耗光了,创作没法继续了,不知道自己为什么要做这些事情。

所以在2018年底,我42岁的时候,我送给自己一份生日礼物,推掉了所有的演出。从那以后,我再也没有接过任何演出,2019年全年都是如此。我和孟京辉原本约好2020年开始拍摄《伤心咖啡馆之歌》,我也想了几年做话剧。但疫情来了,我就待在家里想了很多事情。

最后我们决定离开大理。虽然对很多人来说,大理已经变成了一个商业化的地方,但对于我们来说,大理是天堂。我们从不去任何商业化的地方,比如大理古城。但我们觉得我们不能永远呆在天堂里,我们还是要留在这个世界上。

郭龙

卓:从下定决心不再演艺,到下定决心搬出大理,看来你这几年内心波动很大。

张薇薇:2015年我大概40岁的时候,父亲去世了,那是我这一生遭受过最沉重的打击,不只是亲人的离世,而是你突然意识到生命真的要结束了,在你面前消失,心里所有的危机一下子被揪了出来。之后我决定2018年不再演戏,都跟这个有关,我必须知道自己活着是为了什么,必须开门见山,不能跑题,我没有那么多时间可以浪费。

我必须对自己非常诚实,所以过去几年我一直在努力解决这个问题。这其实是一场心理危机。到了40岁,这是每个人都要面对的一道坎,无论是身体上还是心理上。

这个年龄,每个人都要面对。有些人看似成功,名声显赫,但人的基本素质是不会变的。特别成功的人,或者街头小贩、快递员,面对生理和心理阶段都是一样的。相反,一无所有的人可能相对容易度过,而拥有很多的人,度过得会更艰难,会更加患得患失。

卓刁:那你现在渡过那场心理危机了吗?

张薇薇:你还是要继续创作,诚实面对生活,诚实面对自己。因为有时候你没有意识到,就把自己缩进了壳里。因为人要保护自己,有无数的小想法来保护自己,保护自己,保护自己,避免受苦,但有时它们只是逃避。

但我今天过来的路上,也说了,过安检的安检员都是90后,做核酸检测的护士都是90后。我说,你看小朋友早上起床,早早赶到机场上班,而我们搞艺术的太清闲了,睡到9点甚至中午,然后坐车去机场,飞两个小时才到一处。你说累,怎么能用面子说出来,还是要自己提醒自己。

#4

新生

除了《大河乐队》、《流浪歌》、话剧配乐、《伤心咖啡馆》歌曲之外,张维维也创作了不少自己的作品,放弃了平时的吉他、手风琴,转而寻找上海的新音乐人做新的尝试。除了自己的作品,张维维还计划与郭龙合作《银色酒店2》。无论用什么形式,他都会坚守民歌的内核,不去迎合别人,而是如实地剖析自己。

竹笛:除了《Never Say Goodbye》之外,还有什么新歌可以听到吗?

张薇薇:这次在广州演出的场次不会太多,因为不仅我的歌曲都是新的,而且我也放弃了我擅长的、习惯的吉他和手风琴,现在用的乐器是完全不同的体系。但是跨年的时候把那些设备带到广州会很麻烦,因为舞台上大乐队已经有十个人了,再交很多就没有空间了。不过应该很快,我会把这一批新东西整理好,然后就可以演出了。

卓调:这些新歌不是用吉他或者手风琴演奏的,还会用什么乐器呢?

张薇薇:跟我以前没啥关系,现在我用的是合成器。我有几个新音乐人,都是上海的。去年因为要搬到上海,所以开始找上海的音乐人。我是那种起步早的类型,所以就找了几个上海的音乐人一起合作。最后我留下了几个我觉得合作起来舒服的。所以是一个新的团队,新的演奏方式,但还不是很成熟。要出专辑才能知道是什么样的。这张专辑我一直在准备,本来今年8月份就应该录了,但还是觉得8月份还没到可以录的阶段,就停了下来,所以还在研究。

卓刁:那么会有一些电子化吗?

张薇薇:不会是那种电子音乐。现在很多人不愿意承认自己是民谣歌手,好像做民谣的都是特别低级什么的。我还是一个民谣歌手,很想做民谣,我觉得我之前做的不好,之前的作品也不够好。比如《银色酒店》就有很多问题,叙事一点都不完整。我希望自己能做出比较完整的,我认为民谣应该是什么样的,我希望自己能做出来。所以不管我用什么乐器,我的核心是不会变的。我是一个民谣歌手,我已经“决定离开了”。

郭龙

卓雕:新作品里没有郭龙吗?

张薇薇:这张专辑里没有他。我们在一起这么多年,要休息一下,准备下一张专辑,相当于《银色酒店2》。我现在做的这张专辑,是为那张专辑打基础。我要先把雷区、沼泽都走过,然后做完这张专辑,我才知道怎么玩。我们一定会把《银色酒店2》做成,这是我们的主业。我脑子里的民谣会在那个地方出现。

语气:我感觉新的作品更多的是体现我这些年精神上的起伏。

张薇薇:肯定是。我觉得每个年龄的人都应该根据自己的年龄,如实分析自己。音乐是应该分享给别人的东西,分享的前提是大家有共同点。如果市场上所有人都在迎合年轻人,票房支柱全都是年轻人,那我该怎么办?我不可能迎合他们。我只能说我现在说的话,肯定是同龄人比较能听懂,但是我怕同龄人听不进去。不过没关系,这些事情我都想通了,人只能做自己,至于结果,一点都不重要。

卓:小禾也在做《寻歌计划》,你们也一起组了禾乐队,感觉又上了一个新阶段,又有更多新作品了。

张薇薇:是的,现在感觉挺舒服的,挺难熬的一个阶段过去了,现在感觉人生就是这样,你的一生就是这样,有起有落。

卓刁:我在资料上看到您上世纪90年代就来过广州,您觉得广州怎么样?

张薇薇:应该是1996年到1997年的冬天,很早的时候。当时我想去广州做音乐,但不敢去北京,就决定去广州。当时我对广州的印象就是白天鹅影音和老仔,所以就想着如果先去广州,似乎压力不会那么大。但到了广州,我惊呆了,完全是一座神奇的城市。

Ting:那时候的广州很神奇吗?

Zhang Weiwei:那年,我去了那年,我去了那年过去很棒,当时有很多杂志,报纸和摇滚音乐。年龄”近几个月来,Mercader,舌头和声音玩具对广州粉丝的存款平衡是一个挑战。这很好。广州表演需要恢复。

长按QR码购买门票⬆️